平成18年度 水銀による環境汚染問題の現状と今後の対応に関する研究班

メチル水銀を中心とした水銀の健康影響と国際的水銀汚染問題に関する研究レビュー

代表研究者 佐藤 洋(東北大学医学系研究科教授)

研究要旨

18年度の研究成果報告書では、本年度が3カ年の研究計画の最終年度に当たる事から16年度と17年度に行った研究概要についても合わせて報告するものとする。16年度では、「メチル水銀の健康影響に関する研究のレビュー」としては、感受性の高い胎児期曝露の生後の発育発達への影響を中心に据え、小児の神経生理機能・神経運動機能の評価方法、乳幼児発達検査法について概説した。具体的には、環境疫学で利用する価値のある乳幼児の発達に関する評価法・検査方法について概説し、母親の食事由来の低濃度メチル水銀の胎児期曝露の影響を検証する疫学的調査として知られているいくつかのコホート研究での使用例を同時に紹介した。紹介した神経生理学的検査は子供に非侵襲的で安全性が高く、客観的かつ定量的な方法であり、今後もメチル水銀の疫学研究で利用する価値があるものと思われた。

17年度は、昨今、成人における極めて低濃度のメチル水銀曝露と心疾患や動脈硬化との関連も指摘されているため、成人への影響も考慮し、心疾患などの生活習慣病といわれている疾患の健康影響に関してレビューを行った。Salonenら(1995)は、低濃度メチル水銀曝露が心疾患と関連の可能性を最初に報告したが、その後の2000年と2005年の同研究グループからの同一コホート(東部フィンランド)の追跡結果を紹介した。米国における医療関係者(男性)のコホート調査から、Yoshizawaら(2002)は、水銀曝露と心疾患の関連性は無いとした。北部スウェーデンにおいても同様な否定的な結果を出している報告があった。日本国内では、このような研究は見当たらないが、水俣病患者あるいは水俣病患者が多発した地域の死因を分析した研究について紹介した。結論として、Salonenらの東部フィンランドにおける研究とGuallarら(2002)のヨーロッパ8カ国とイスラエルにおける症例対照研究の論文だけが、メチル水銀の心臓毒性を示唆する結果であったと考えられた。

18年度は、「メチル水銀を中心とした水銀の健康影響と国際的水銀汚染問題に関する研究レビュー」について、下記の課題 1) 「小規模の金採掘鉱山における水銀汚染による健康影響の現状」、2) 「メチル水銀の神経毒性評価法としての神経生理学的検査の有用性」、3) 「実験動物におけるメチル水銀の胎児期曝露影響」、に関しての中心的な文献について概説を行った。1)では、主に発展途上国において小規模金鉱山で働く鉱夫の健康問題、さらに家族とともに作業を手伝う小児の水銀中毒の問題を指摘した。2)では、メチル水銀の影響に関する神経生理学的測定、特に聴性脳幹誘発電位や心拍振動の有用性について述べた。3)では、2003年以降に行われたラット及びマウスにおけるメチル水銀胎児期曝露の神経行動学的影響及び神経生化学的影響について紹介した。

キーワード:メチル水銀、水銀汚染、胎児期曝露、心疾患、神経毒性、神経生理学

研究協力者氏名

仲井邦彦(東北大学医学系研究科), 亀尾聡美(東北大学医学系研究科), 永沼章(東北大学薬学研究科), 村田勝敬(秋田大学医学部), 吉田稔(八戸大学人間健康学部), 坂本峰至(国立水俣病研究センター), 鈴木恵太(東北大学医学系研究科、(現)東北大学大学院教育学研究科),嶽石美和子(秋田大学医学部)

I 研究目的

研究の背景:

メチル水銀の低濃度曝露の健康影響の研究として、母親の食事由来の低濃度メチル水銀の胎児期曝露が、その後の児の発達に与える影響を検証する疫学的調査として良く知られているのは、フェロー出生コホート研究とセイシェル小児発達研究(SCDS)の2つのコホート研究である。フェローコホートでは7歳児において、いくつかの神経心理学的検査にて胎児期のメチル水銀曝露の影響と考えられる得点の低下が認められた。しかしながら、SCDSでは結果的には認知行動への影響は見出されなかった。このように、2つの研究では健康影響有無について結果が異なっており、議論となっている。またヒトに有害影響の現れるメチル水銀の閾値レベルは、科学論文が発表される毎に、徐々に低下する傾向にある。FAO/WHO合同食品添加物専門家委員会(JECFA)(2003年6月、ローマ)では、それまで3.3μg/kg体重/週であった暫定的耐容週間摂取量(PTWI)を、上記両研究データを用いて再計算し、1.6μg/kg体重/週とした。このようにメチル水銀曝露による健康影響に関する研究は、曝露指標とともに影響指標の吟味・見直しを行っているため継続した調査研究のレビューが必要であろう。また近年、魚食由来のメチル水銀の摂取と心疾患との関連を示唆する報告(Stern A.H., Environmental Research, 2005等)がなされており、児の発育発達への影響ばかりでなく、生涯にわたる健康影響を視野に入れたレビューの必要がある。

国際的水銀汚染問題で、近年懸念されているのは、金の採掘、精錬、取引に従事している作業者は、水銀蒸気に曝露され、更に金を抽出するときに使用される金属水銀が環境中に放出され、その地域のみならず河川を汚染することである。しかも、水中で無機水銀からメチル水銀への有機化が起こり、食物連鎖を通じて魚介類への蓄積が生じ、食糧源を魚介類に依存する河川流域の住民に対し健康被害をもたらすと懸念されている。金採掘地域の水銀汚染の問題は、アマゾン川流域が古くから知られていたが、アフリカ、アジア、東欧の金産出国でも同様な問題を抱えている。世界中に小規模金採掘地が点在しており、金採掘に使用される水銀が人為的な環境汚染の発生源として注目されている。しかしながら、このような金採掘に関連する水銀汚染の実態や健康影響に関する調査及び報告は未だ充分とは言えない。

研究の目的:

メチル水銀による健康影響の全貌は科学的に明らかになっておらず、ことに低濃度曝露の影響については、閾値を含めて解明されていない。1980年代後半頃から、魚類等に蓄積したメチル水銀の胎児期曝露の児の発育発達への影響に世界的にも関心が集まっており、コホート研究による詳細な調査が行われている。従来の研究で、胎児期曝露の影響については主要な疫学研究のレビューを行ってきたが、二つのコホート研究において一致した結果が見られず、研究自体も継続しているので、レビューを継続する必要があると考えられる。また、成人において極めて低濃度のメチル水銀曝露と心疾患や動脈硬化との関連が指摘されており、児の発育発達への影響ばかりでなく、生涯にわたる健康影響を視野に入れる必要があるので、本研究においては年齢幅の広いスペクトラムでの影響を文献的に概括し、メチル水銀による健康影響の全貌を出来るだけ明らかにすることを目的とする。

また、水銀汚染問題は、世界各地で金採掘・精錬にともなう水銀の放出があり、作業者の水銀蒸気への曝露と中毒の予防、さらに水銀蒸気の環境中への放散による地域の汚染の長期的影響、すなわち環境中でのメチル化と生態系での濃縮を防ぐ必要があり、これらの実態をできるだけ明らかにすることを目的とする。

本研究では、これらの研究レビューを通じて、メチル水銀による健康影響の実態を明らかにし、今後の対応に資することを目的とする。

II 研究方法

「メチル水銀を中心とした水銀の健康影響と国際的水銀汚染問題に関する研究レビュー」として、まず、世界各地でどのような報告があるかをMedline等のデータベースから検索・収集した。検索された論文の中から中心的な文献についてレビューを行った。

(倫理面への配慮)

倫理面への配慮については、公開された文献の調査、及び調査の視察を中心とする研究であるので特に必要とは思われない。

III 研究結果

III-1 16年度

<16年度の研究内容>

- Medlineによるデータベース検索:2003-2005年を対象年として

- 小児の神経神経生理機能・神経運動機能の評価方法、乳幼児発達検査法について

- 環境疫学における小児の神経生理機能の評価法

- 環境有害因子に曝露された小児の神経運動機能の評価

- Bayley式乳幼児発達検査第2 版の日本国内での実施の試み

- 新奇選好を応用した乳幼児の視覚認知検査

<16年度の研究成果>

「メチル水銀の健康影響に関する研究のレビュー」としては、感受性の高い胎児期曝露の生後の発育発達への影響を中心に据え、小児の神経生理機能・神経運動機能の評価方法、乳幼児発達検査法について概説した。

環境疫学で利用する価値のある乳幼児の発達に関する評価法・検査方法について概説し、母親の食事由来の低濃度メチル水銀の胎児期曝露の影響を検証する疫学的調査として知られているいくつかのコホート研究での使用例を同時に紹介した。紹介した神経生理学的検査は子供に非侵襲的で安全性が高く、客観的かつ定量的な方法であり、今後もメチル水銀研究で利用する価値があるものと思われる。また、神経運動機能検査の測定法CATSYS、乳幼児の発達検査として欧米を中心に海外で広く使用されている検査法であるBSID-II、及び、米国にて標準化されたFTIIについて概説した。BSID IIは、環境、栄養など発達を取り巻く要因を研究する上で十分な検出力と信頼性を有する検査法と考えられ、今後、疫学領域を含め様々な分野での応用が期待される。また本研究では、FTIIの日本における初めて使用例を示し、日本人においても新奇選好の傾向が検出できることが示され、乳幼児期の認知機能を測定する検査法として、臨床研究、基礎研究などの分野でも有用であると期待される。

III-2 17年度

<17年度の研究内容>

- Medlineによるデータベース検索: 2005年を対象年として

- 低濃度メチル水銀曝露と心疾患との関連性に関する報告のレビュー

<17年度の研究成果>

近年、成人における極めて低濃度のメチル水銀曝露と心疾患や動脈硬化との関連も指摘されているため、成人への影響も考慮し、心疾患などの生活習慣病といわれている疾患の健康影響に関してレビューを行った(表-1)。Salonenら(1995)は、低濃度メチル水銀曝露が心疾患と関連するのではないかと、最初に報告していた。概要は、東部フィンランドにおけるpopulation-based prospective studyで、対象集団は、42歳〜60歳の男性、1833名である。急性心筋梗塞では、毛髪水銀濃度・魚介類摂取量・水銀摂取量が有意に高く、冠状動脈疾患および、心血管系疾患では、毛髪水銀濃度が有意に高いという結果であった。その後、2000年と2005年にも同じ研究グループから同一コホート(東部フィンランド)の追跡結果を報告する2論文が出されたのでレビューした。Rissanenらは、Circulation (2000)にて、”魚由来の不飽和脂肪酸の急性冠状動脈事故のリスクを減少させる効果を、魚中の水銀が減弱させている。”という興味深い結果を報告している。しかしながら居住地との関連性などに疑問点も残る。さらに、他の地域(ヨーロッパやアメリカ合衆国)からもmulticenter case-control studyやnested case-control studyが報告された。Guallarらは、 2002年に、ヨーロッパ8カ国とイスラエルでの症例対照研究を報告した。対象者は、70歳以下の始めて心筋梗塞を診断された男性684名、対照724名である。足爪の水銀濃度は、直接的に心筋梗塞のリスクと関連し、不飽和脂肪酸の一種であるDHA(docosapentaenoic acid)は、心筋梗塞のリスクを下げる、と結論した。しかしながら、地域の水銀濃度の方に症例と対照との差よりも大きな違いがあるので評価は難しい。Yoshizawaら(2002)は、医療関係者のコホート調査からの、心疾患のnested case-control studyを行った結果、致死的冠状動脈疾患、非致死的急性心筋梗塞筋について、足爪の水銀濃度は、症例群、対照群との差がなかった。水銀曝露と心疾患の関連性は無いと結論した。Hallgrenら (2001) も、北部スウェーデンの対象者において、赤血球中水銀濃度と心筋梗塞のリスクについて否定的な結果をした。日本国内では、このような研究は見当たらないが、水俣病患者あるいは水俣病患者が多発した地域の死因を分析した研究についてレビューした。Tamashiroら(1984)は、水俣病患者と対照群において、死因の心疾患の占める割合に差はないと報告していた。Dorea(2005)らは、アマゾン川流域のMundurukuとKayabiの原住民における魚消費の指標となる毛髪水銀値と心血管影響について調査研究を報告している。アマゾン川流域では、金採掘に伴う大気、河川等の水銀汚染が進行し、国際的な問題となっている。Kayabiの成人で、魚介類摂取によるメチル水銀が体内に蓄積していることが示唆された。血圧と毛髪水銀濃度の結果から、魚消費の多いKayabiの方が、リスクが下がるという結果が見られた。これらの結果から、Doreaらは、魚消費が心血管予防に良いと記述していた。しかしながら、さまざまな交絡要因を更に考慮する必要があると思われ、正確な水銀と心血管影響のリスク評価には至っていないと考えられた。

全体の結論として、Salonenらの東部フィンランドにおける研究とGuallarら(2002)のヨーロッパ8カ国とイスラエルにおける症例対照研究の論文だけが、メチル水銀の心臓毒性を示唆する結果を示していると考えられた。

III-3 18年度

<18年度の研究内容>

Medlineによるデータベース検索:2005-2006年を対象年として

世界各地でどのような水銀汚染問題があるかについて先ず、文献検索により調査を行った。本年度は、2005-2006年を対象年として、Medlineを対象データベースとして、key words = (mercury or methylmercury) & pollutionで検索した結果、120論文がヒットした。また、key words = (mercury or methylmercury) & (infans or fetus)で検索すると67論文がヒットした。さらに成人において極めて低濃度のメチル水銀曝露と心疾患や動脈硬化との関連が指摘されており、児の発育発達への影響ばかりでなく、生涯にわたる健康影響を視野に入れる必要があると考えられるが、これらの研究レビューの準備のために、key words = (mercury or methylmercury) & cardiovascular で、検索したところ24論文がヒットした。(別表1〜3参照)

また学術論文のみではなく、新聞報道等のレビューのための検索を試みた。米国のみならず、インドネシアなどの発展途上国などの諸外国で発行されている新聞報道などもDialog以外にもウェブサイトを用いて検索可能であることを確認したが、米国の新聞以外の諸外国の新聞では、英文で入手可能なものもあったが、現地語のみしかないものも多く、また継続的な検索と情報入手にも難しさがあり、実際の利用はやや困難であると思われた。しかしながら、発展途上国の水銀汚染問題は、本年度の報告でも学術論文からのレビューを行ったが、今度、重要度を増すものと考えられ、現地の状況を様々な手段で正しく把握することは、今後の課題であると思われた。

本研究課題である「メチル水銀を中心とした水銀の健康影響と国際的水銀汚染問題に関する研究レビュー」に関して、本年度は、次の課題について、詳細に報告することとする。

III-3-1) 小規模の金採掘鉱山における水銀汚染による健康影響の現状

III-3-2) メチル水銀の神経毒性評価法としての神経生理学的検査の有用性

III-3-3) 実験動物におけるメチル水銀の胎児期曝露影響

| 論文 | 研究調査対象 | 心疾患との関連性 | 結論 |

|---|---|---|---|

| Salonen et al. Circulation (1995) | 東部フィンランド Population-based prospective study 42歳~60歳の男性 1833名 |

急性心筋梗塞(AMI)では、毛髪水銀濃度・魚介類摂取量・水銀摂取量が有意。 冠状動脈疾患(CHD)および、心血管系疾患(CVD)では、毛髪水銀濃度が有意。 |

心疾患と関連する。 |

| Rissanen et al. Circulation (2000) | 東部フィンランド Salonenらと同じ集団 |

魚由来の不飽和脂肪酸の急性冠状動脈事故のリスクを減少させる効果を、魚中の水銀が減弱させている。 | 心疾患と関連する。 |

| Guallar et al. New England Journal of Medicine (2002) | ヨーロッパ8カ国とイスラエルでの症例対照研究: 70歳以下の始めて心筋梗塞を診断された男性684名、対照724名 | 足爪の水銀濃度は、直接的に心筋梗塞のリスクと関連する。 DHAは、心筋梗塞のリスクを下げる。 |

心疾患と関連する。 |

| Yoshizawa et al. New England Journal of Medicine (2002) | 歯科医が半数を占める医療関係者のコホート調査からの、心疾患のnested case-control study | 致死的冠状動脈疾患、非致死的急性心筋梗塞筋等 足爪の水銀濃度は、症例群、対照群と差がなかった。 |

心疾患と関連しない。 |

参考文献

- Salonen et al. (1995). "Intake of mercury from fish, lipid peroxidation, and the risk of myocardial infarction and coronary, cardiovascular, and any death in eastern Finnish men. Circulation 91(3), 645-55. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7828289

- Rissanen, T., S. Voutilainen, et al. (2000). "Fish oil-derived fatty acids, docosahexaenoic acid and docosapentaenoic acid, and the risk of acute coronary events: the Kuopio ischaemic heart disease risk factor study." Circulation 102(22): 2677-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11094031

- Virtanen, J. K., S. Voutilainen, et al. (2005). "Mercury, fish oils, and risk of acute coronary events and cardiovascular disease, coronary heart disease, and all-cause mortality in men in eastern Finland." Arterioscler Thromb Vasc Biol 25(1): 228-33 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15539625

- Guallar, E., M. I. Sanz-Gallardo, et al. (2002). "Mercury, fish oils, and the risk of myocardial infarction.[see comment]." New England Journal of Medicine 347(22): 1747-54. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12456850

- Yoshizawa, K., E. B. Rimm, et al. (2002). "Mercury and the risk of coronary heart disease in men.[see comment]." New England Journal of Medicine 347(22): 1755-60 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12456851

- Hallgren, C. G., G. Hallmans, et al. (2001). "Markers of high fish intake are associated with decreased risk of a first myocardial infarction." British Journal of Nutrition 86(3): 397-404. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11570992

- Tamashiro, H., H. Akagi, et al. (1984). "Causes of death in Minamata disease: analysis of death certificates." International Archives of Occupational & Environmental Health 54(2): 135-46. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6480121

- Tamashiro, H., M. Arakaki, et al. (1986). "Methylmercury exposure and mortality in southern Japan: a close look at causes of death." Journal of Epidemiology & Community Health 40(2): 181-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3746182

- Dorea, J. G., R. de Souza Jurandir, et al (2005).”Hair mercury (signature of fish consumption) and cardiovascular risk in Munduruku and Kayabi Indians of Amazonia.” Environmental Research 97:209-219 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15533337

- Stern, A.H. A review of the studies of the cardiovascular health effects of methylmercury with consideration of their suitability for risk assessment, Environmental Research 2005; 98(1): 133-42 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15721894

III-3-1) 小規模の金採掘鉱山における水銀汚染による健康影響の現状

1.はじめに

1998年以降、小規模金鉱山における手掘りによる金の採掘量は金の総生産量の20~30%と推定され、年間500~800トン生産される。今や小規模金鉱山における金採掘は中南米、東南アジア、アフリカなどの50カ国以上の発展途上国で行われている。金の抽出には安価な方法である水銀アマルガム法が用いられ、ここで使用される水銀が環境汚染や金鉱山周辺の住民や鉱夫の健康に影響を及ぼしている。この背景には高い金の価格と発展途上国の長く続く貧困が小規模の金鉱山での水銀アマルガム法による金採掘を激増させる要因となっている(ILO 1999;Hilson, 2006)。国際労働機関(ILO)は小規模金鉱山で働く鉱夫は1,100~1,300万人で、うち女性が250万人、子供が25万人含まれていると推定している(表1)。多くの子供は家族の家計と助けるため両親と共に働いている(GMP, 2003)。

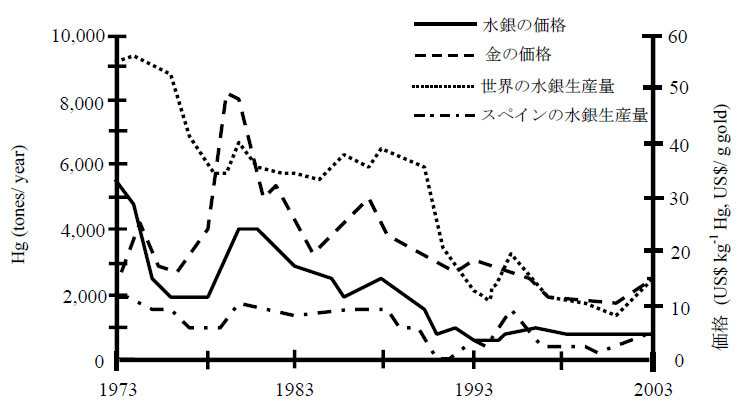

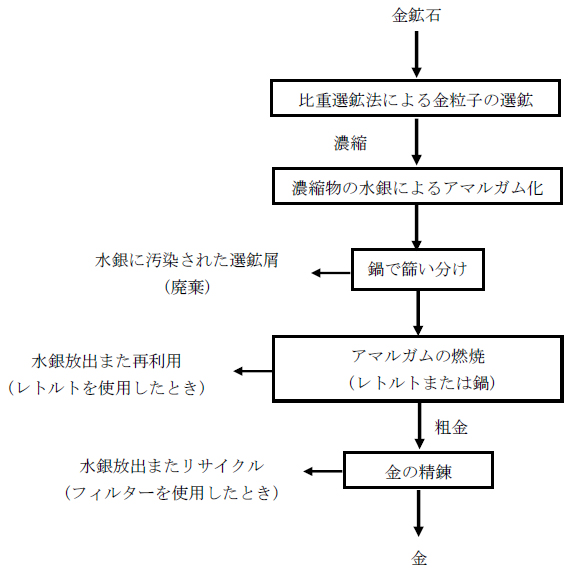

発展途上国の多くは、金の抽出に水銀使用を禁止ずる法律を制定しているも関わらず、水銀は今なお小規模の金鉱山で広く使われている。小規模金鉱山では金1g を産出するのに水銀が1~2g利用され、その多くは回収されることなく環境中に放出される。水銀の放出量は毎年生物圏に年約1,000トンそして大気圏に約300tと推定されている。金産出に使用いる水銀の主な消費国は中国で年間200~250トン、次いでインドネシアで年間100~150トンである。その他の国ではブラジル、コロンビア、ペルー、フィリピン、ベネズエラ、ジンバブエが金生産に年間に約10~30トンの水銀を消費している(Veiga, et al. 2006) 。発展途上国における水銀の大量な消費は金の価格に対し、水銀の価格の安価さが小規模金鉱山の増加を招く要因の一つとなっている(図1)。小規模金鉱山での大量の水銀の使用は鉱山周辺の生態系を破壊し、その環境汚染はさらに拡大している。金鉱山周辺の飲料水、土壌、堆積物、尾鉱、魚介類の水銀濃度は国際的な基準を上回っており、周辺住民への健康影響も危惧されている(Eisler, 2004)。ここでは、小規模金鉱山で働く鉱夫およびその周辺の住人および小児の水銀による健康影響の現状について述べる。

2.小規模金鉱山における水銀蒸気曝露による鉱夫の健康影響

金抽出に対する水銀アマルガム法の使用は、水銀と取り扱う鉱夫や鉱山周辺で生活を営む住民も水銀蒸気に曝露されることになる(WHO, 1991; Hinton, 2003)。 図2に小規模金鉱山における典型的な水銀アマルガム法による金抽出法を示す。水銀は主に選鉱、燃焼、精錬の工程で、環境中に放出される。とくに金- 水銀アマルガムの燃焼時には周辺の大気中水銀濃度は250,000μg/m3に達する。水銀による金鉱石のアマルガム化そしてそのアマルガムの燃焼による水銀蒸気曝露による健康影響に関する疫学的な事例は多くはない。金-水銀アマルガム化に携わる鉱夫について、Donoghue (1998)は、クイーンズランドの砂鉱金鉱で働き始めた19歳の男性に手指の振戦と疲労感が出現し、彼の尿中水銀濃度は143μg/lであったと報告している。しかし、この仕事から離れて7週間後には尿中水銀は32μg/lまで低下し、振戦も消失している。ベネズエラの金鉱山の調査では、鉱夫の多くは尿中水銀がWHOの基準50μg/lを超えており、幾人かに、胃炎、嘔気、性的機能の不全、頭痛、異常行動などの水銀中毒症状が出現している(Veiga, et al. 2006)。一方、Rojas, et al.(2001)はEl Callao金鉱山(ベネズエラ)周辺で働く鉱夫40名を対象とした調査では、水銀曝露量WHOの基準値0.05mg/m3を越えた鉱夫の割合は17.9%、また尿中水銀は24.1%、毛髪中水銀では48.3%の鉱夫が生物学的許容濃度を越えていたが、精神神経的、胃腸、呼吸循環、皮膚などの症状の頻度は、水銀曝露濃度との間に関連性は認められなかったと述べている。唯一、尿中N-アセチル-β-グルコシニダーゼ活性が尿中水銀と関連性が見られている。小規模金鉱山で働く鉱夫の健康問題として、平均寿命の減少、気管支、肺、胃そして肝臓がんの死亡率の増加や肺結核、珪肺症、胸膜疾患のり患率の増加、マラリアや細菌性ウイルス性疾患の増加、騒音性難聴の増加などが問題視されている。HIV感染や過剰なアルコール摂取や喫煙は既存の健康問題を悪化させる傾向にあるが、金鉱山鉱夫の生体試料中の水銀濃度が高値にかかわらず、コホート研究では水銀による著しい健康問題は見られていないとの報告もある(Eisler, 2003)。

金-水銀アマルガムから金を精製する際にはトーチを用いて燃焼する(図3)。特に室内での水銀アマルガムのトーチによる燃焼は重篤な急性水銀中毒の原因となる。フィリピンにおいて金-水銀アマルガム2kgをトーチで燃焼し、その8時間後に死亡した事例も報告されている(de Lacerda and Salmons, 1998)。

水銀による汚染は金鉱山周辺のみならず、金の取引店でも見られている。水銀アマルガムから回収した粗金には水銀がわずかであるが混入している。さらにこの粗金を過熱し、精製することにより、店内の大気中水銀の濃度が上昇する。ブラジルの3つの金取引店の従業員の尿中水銀濃度を測定したところ、最高値はそれぞれの店で79、160そして1168 μg/ lであり、しかもブラジル全土の金取引店の全従業員の22%が50 μg/lを越える尿中水銀濃度であったと報告されている。このことについて、Bastos, et al. (2004)は室内の空気環境の管理はWHOの許容濃度より低い値に抑えることが可能となり、水銀曝露の危険性から回避できると述べている。水銀汚染は金鉱山周辺に止まらず、関連業務にもその影響が及んでいる。

3.小規模金鉱山における小児の水銀曝露問題

小児の水銀蒸気曝露は今日、先進諸国では、事故を除いて見られない。従って、小児の水銀蒸気曝露による影響に関する医学的及び毒性学的な論文は少ない。しかし、近年のアマゾン小規模金採掘鉱山において、金抽出に使用される金属水銀による環境汚染、そしてそれを使用する金鉱夫の水銀蒸気曝露による健康影響とともに小児の健康影響が問題視されている。家庭の事情から両親とともに金採掘を手伝う子供(図4)や両親が家の中で水銀-金アマルガムの燃焼を行った場合、小児は高濃度の水銀蒸気に曝露され、水銀中毒の危険性が存在する(図3)。Soni, et al. (1992)は10gの水銀を用いて金抽出を行ったのち、そのアマルガムを閉めきった部屋で加熱し、本人のみならず妻および子供2人(1歳の女児と3歳の男児)が急性水銀中毒に罹患したことを報告した。症状は成人に比べ、小児において重症であった。曝露6時間後、1歳の女児は急性肺炎による呼吸困難で死亡したが、3歳の男児は肺炎や心電図に異常が認められたが、その後の治療により軽快している。

同様な事故が粉砕された金鉱石に金属水銀を加え、アマルガム化の工程で発生した。両親と2人の子供が換気の不十分な台所で金抽出を行っており、その隣の部屋には4 人の子供が住んでい た。家族8人が急性水銀中毒症状を呈し、病院に入院したが、重症であった13ヶ月の子供と母親38歳が急性肺炎による呼吸不全で死亡した。家族8人の尿中水銀濃度は35~485 μg/l、血液中水銀は117~322 ng/mlであり、台所の気中水銀濃度は0.193 mg/m3であった(Solie, et al. (2000))。いずれの事例も小規模金鉱山での金抽出工程で発生し、金-水銀アマルガムの燃焼にレトルトを用いてなかったり、水銀を使用する際の換気が十分でなったりしたために起こった中毒事例である。

金鉱山周辺に住む小児の水銀曝露とその健康影響について、Counter, et al. (2005) は中南米エクワドルのナンビア地方のアンデス山脈金鉱山に住む子供80人の尿および毛髪中の水銀濃度を測定した。尿中水銀濃度は平均10.9μg/l、毛髪では平均6.0μg/gで、両者の間に相関関係(r=0.404, p<0.007)が認められ、しかも尿中および毛髪中水銀濃度ともに幼児よりも6~14歳の少年に高い傾向が見られ、これら小児には神経発達および学習障害の危険性を示唆している。Pinheiro, et al.(2007) もまたアマゾン流域の村落の子供の水銀曝露について報告している。彼らは168名の小児ついて、性、年齢および地域と毛髪中水銀との関係について調べ、それぞれの地域では、性および年齢と水銀濃度との間に統計的相関は認めらなかったとしながらも、毛髪中水銀濃度の高い地域では10.0μg/gを超える小児が0~1歳の乳児では27%、2~6歳の幼児では50%、7~12歳の少年では65%いることを述べている。小規模金鉱山に採掘活動にともない、その周辺に住む小児もまた高濃度の水銀に曝露されていることを示唆するものである。

発育・発達期における水銀曝露の影響について、Counter, et al. (2003) はエクアドルの金鉱山周辺で水銀蒸気に曝露されている小児を対象に聴性脳幹反応 (BAER) に関する神経生理学的検査を行っている。曝露群の小児31人(平均年齢10歳)の血液中水銀濃度は23.0±19 ng/mlで、対照群の小児21人(平均年齢9.2歳)の血液中水銀濃度4.5±2.3 ng/mlに比較し、かなり高い値であった。BAERは血液中水銀が高値な小児では神経興奮伝導時間に対照群との間に明らかな差異が見られ、水銀曝露による小児の神経発達障害の危険性を示唆している。同地域の小児の神経耳科検査の結果においてもエレティシズム、頭痛、眩暈感、記憶力の低下、運動失調などの水銀曝露に起因する症状の訴え率が血液中水銀濃度の高値な地区に多いことが報告されている(Counter, et al. 2002)。最近の研究では、エクアドルのナンビアとボートベロ地区の金鉱山に住む5~7歳(平均8.4歳)の小児73人を対象に血液、尿、毛髪中水銀濃度とレーヴン色彩マトリックス検査法(RCPM)を用いての知能検査が行われている。小児の水銀濃度は血液で5.1±2.4 ng/ml、尿で13.3±25.9 μg/l、毛髪で8.5±22.8μg/gと対照者に比べ、いずれの数値も高値であった。血液中および毛髪中水銀濃度が非常に高い値を示した小児は、RCPMにおいて、対照群に比べ低いスコアであり、水銀蒸気に曝露されている小児は視覚の空間推理において神経認識の欠損を持つことが報告されている(Counter, et al. 2006)。

世界中に金採掘を行っている小児そして金鉱山周辺に住む小児が多数おり、これらの小児の多くは直接的あるいは間接的に水銀に曝露されており、常に水銀による健康影響の危険性が存在していることが明らかになった。発育・発達期における水銀曝露はその後の神経行動に大きな影響を与えることが知られており、早急な対策を講じる必要がある。

4.おわりに

世界の小規模金鉱山では、手掘り鉱夫の多くは金生産のために水銀アマルガム法を利用している。ここで使用された水銀はほとんど回収されることなく環境中に放出されている。とくに金-水銀アマルガムを燃焼時には、発生した高濃度の水銀蒸気が作業者のみならず、その家族とくに小児に健康被害を及ぼしている。各国の政府は水銀回収蒸留装置(レトルト)は水銀の回収や健康被害の予防対策に有効であり、その設置を推奨している。ブラジルでは水銀アマルガムの燃焼にレトルトを使用した場合、大気中の水銀濃度は50 μg/m3以下であり、レトルトの有効性が実証されている (Oliveira et al. 2004)。

小規模金鉱山における水銀による環境および健康被害の対策には、金の抽出にレトルトの普及に加えて、水銀を用いない代替法への転換が早急の課題となっている。しかしながら、レトルトによって回収された水銀の再利用には問題があることや水銀を使用しない代替法の装置は高価なことなどから発展途上国の鉱夫はこれらの技術の導入を嫌う傾向にある(Veiga, et al. 2006)。環境中に放出された水銀は生態系で微生物によりメチル化される。このメチル水銀の食物連鎖が新たな健康被害をもたらす(Grandjean, et al. 1999)。しかしながら、小規模金鉱山の鉱夫は水銀による環境汚染や健康被害について十分に認識していない。これら鉱夫に対し水銀毒性の啓発や水銀を使用しない金採掘方法の導入は、相当な時間と社会変革の努力を必要とすると思われる。

(八戸大学・人間健康学部 吉田稔)

5.参考文献

- Bastos W.R., Fonseca M.F., Pinto F.N., Rebelo M.F., dos Santos S.S., de Solveira E.G., Torres J.P.M., Malm O. and Pfeiffer W.C. 2004. Mercury persistence in indoor environments in the amazon region, Brazil. Environ. Res. 96:235-238. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15325884

- Counter S.A., Buchanan LH, Ortega F, and Laurell G. 2002. Elevated blood mercury and neuro-otological observations in children of the Ecuadorian mines. J. Toxicol. Environ Health A. 65:149-63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11820503

- Counter S.A. 2003. Neurophysiological anomalies in brainstem responses of mercury-exposed children of Andean gold mine. JOEM. 45:87-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12553183

- Counter S.A., Buchanan LH, and Ortega F. 2005. Mercury levels in urine and hair of children in an Andean gold-mining settlement. Int J Occup Environ Health. 11:132-137. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15875888

- Counter S.A., Buchanan LH, and Ortega F. 2006. Neurocognitive screening of mercury-exposed children of Andean gold miners. Int. Ocuup. Environ. Health. 12:209-214. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16967826

- de Lacerda, L.D. and Salmons, W. 1998. Mercury from Gold and Silver Mining: Chemical Time Bomb? Springer, Berlin, 146 pp.

- Donoghue, A.M. 1998. Mercury toxicity due to the smelting of placer gold recovered by mercury amalgam, Occup. Med., 48:413-415. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10024739

- Eisler R. 2004. Mercury hazards from gold mining to humans, plants, and animals. Rev Environ Contam Toxicol. 181:139-98. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14738199

- Eisler R. 2003 .Health risks of gold miners: a synoptic review. Environ Geochem Health. 25(3):325-45. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12971253

- GMP. 2003. Removal of barriers to introduction of clearance artisanal gold mining and extraction technologies. GMP News, n. 01. Jan.

- Grandjean P, White RF, Nielsen A, Cleary D and de Oliveira Santos E.C. 1999. Methylmercury neurotoxicity in Amazonian children downstream from gold mining. Environ Health Perspect. 107:587-91. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10379006

- "Hinton J.J. Veiga M.M. and Veiga A.T.C. 2003. Clean artisanal gold mining: A utopian aprroch? J. Clearance Production, 11:99-115."

- Hilson G. 2006. Abatement of mercury pollution in the small-scale gold mining industry: restructuring the policy and research agendas. Science of the Total Environment. 362:1-14 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16257036

- ILO. 1999. Social and labor issues in small-scale in mines. Reports for the Tripartite meeting on Social and labor issues in small-scale in mines, Geneva, 17-22 May. International Labor Office;

- Oliveira L., Hylamder L.D. and Castro e Silva E. 2004. Mercury behavior in a tropical environment – the case of small-scale gold mining in Poconé, Brazil. Environmental Practices, 6:13-26.

- Pinheiro MC, Crespo-Lopez ME, Vieira JL, Oikawa T, Guimaraes GA, Araujo CC, Amoras WW, Ribeiro DR, Herculano AM, do Nascimento JL, Silveira LC. 2007. Mercury pollution and childhood in Amazon riverside villages. Environ. Int. 33:56-61. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16930706

- Rojas M, Drake PL and Roberts SM. 2001. Assessing mercury health effects in gold workers near El Callao, Venezuela. J Occup Environ Med. 43:158-65 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11227634

- Solis M.T., Yuen E., Cortez P.S and Goebel P.J. 2000. Family poisoned by mercury vapor inhalation. Am J Emerg Med. 18:599-602. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10999577

- Soni J.P., Singhania R.U., Bansal A. and Rathi G. 1992. Acute mercury vapor poisoning. Indian Pediatrics, 29:365-368. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1612685

- Veiga M.M., Maxson P.A. and Hylamder L.D. 2006. Origin and consumption of mercury in small-scale gold mining. J. Clearance Production, 14:436-447.

- Veiga M.M., 2006. Interventions to reduce mercury pollution in artisanal gold mining sites: the GEF/UNDP/UNIDO Global Mercury Project. NIMD Forum 2006II, Minamata City, 28-29, Nov.

- WHO−Word Health Organization. 1991. Environmental health criteria 118: inorganic mercury. Geneva: Switzerland

| 地域 | 従業員数(百万) |

|---|---|

| アジア/太平洋 | 6.7-7.2 |

| アフリカ | 3.0-3.7 |

| ラテンアメリカ | 1.4-1.6 |

| 先進諸国 | 0.4-0.7 |

| 総数 | 11.5-13.2 |

III-3-2) メチル水銀の神経毒性評価法としての神経生理学的検査の有用性

多くの神経生理学的検査法が診断あるいは臨床研究の目的で病院において利用されている。各種大脳誘発電位や心拍変動の異常が後天性および胎児性水俣病(メチル水銀中毒)の患者で以前観察された。近年になって、これらの検査法の幾つかが何等症候のない子供において低濃度メチル水銀曝露のリスク評価として使用されている。本稿は、メチル水銀の神経毒性に関連する神経生理学的所見を概観し、それら検査法の有用性を検討した。

水俣病患者に関する文献によると、神経学的症状および徴候として知覚異常、視野狭窄、聴力障害、精神障害、多汗、唾液分泌亢進などがあった。また神経病理学的には、視覚野、聴覚野、中心後野や中心前野に病変が見られた。一方、大脳誘発電位や心拍変動などで調べられたメチル水銀に関連する神経生理学的変化は、水俣病患者の臨床徴候や神経病理学的観察結果と概ね一致していた。

以上より、大脳誘発電位や心拍変動は、メチル水銀の神経毒性を評価する際に、有用かつ客観的方法であると考えられた。しかしながら、低濃度メチル水銀曝露による神経生理学的変化は軽微であるため交絡因子によって影響されやすく、そのような小さな変化の解釈に当たっては注意が必要となる。

Key words: メチル水銀、胎児性曝露、神経生理学的検査、小児、総説

1.はじめに

水俣病は、化学工場から排出されたメチル水銀によって汚染された魚介類を多食していた住民に発生した、主に中枢神経系を侵す中毒である1)。水俣病の診断は、典型的あるいは重症な患者においては容易であるが、中等症ないし軽症の場合には極めて難しい2)。このように、水俣病の疑われる境界型患者の評価において臨床的および客観的な検査法が重要となる。

神経毒性学領域に電子技術(例えば、大脳誘発電位、事象関連電位、心拍変動)が導入されたことにより、中枢神経、末梢神経、自律神経障害の特異的評価が可能となってきた3, 4)。このような神経生理学的検査は病院における補助診断や臨床研究に有用であることが実証されている5)。したがって、メチル水銀に曝露した集団の疫学研究においても、これらが、神経学的検査や社会経済学的状況や検査者によって影響されやすい神経心理学的検査を補う検査法となるかもしれない。

発達段階の集団を対象としたメチル水銀神経毒性研究の結果が数多く発表されるようになった1998年11月に、米国ホワイトハウスの要請で専門家によるワークショップが開催された6)。このワークショップでは主にセイシェル小児発達研究とフェロー出生コホート研究が検討されたが、メチル水銀の潜在的健康影響に関する神経心理および神経行動学的検査を用いた研究結論ははっきりせず、低濃度のメチル水銀曝露が胎児に影響するかどうかを決める鍵は大脳誘発電位や心拍変動のような神経生理学的測定にあるように思われた7)。

無症状の子供を対象とした低濃度メチル水銀曝露のリスク評価に、神経生理学的検査がここ10数年間使用されている8-14)。また、神経生理学的所見は既にメチル水銀中毒患者で確認されている。このような訳で、本稿は環境および産業保健領域で使用されている上述の方法の有用性を、特にメチル水銀の神経毒性に焦点を当てて、検討した。

2.水俣病の臨床および病理所見

後天性水俣病患者は知覚異常、視野狭窄、聴力障害、言語障害、精神障害、手指振戦、歩行障害、多汗、唾液分泌亢進などの症状を呈していた15, 16)。また、胎児性水俣病患者の症状は、末梢神経障害は著明でないものの、基本的に後天性水俣病患者と同じであり、また対称性の運動障害を伴う精神発達遅滞が特徴的であった2)。メチル水銀中毒になったイラクの子供でも運動、知覚、自律の各神経機能障害を伴った精神遅滞が同様に見られた17)。

後天性水俣病患者の病理学的病変は視覚野、聴覚野、中心後野および中心前野で見られ、また小脳萎縮も観察された2, 18)。中等症の障害を持った患者においては、その病変は後頭葉および中心後回の線条体領域に限局する傾向があった。また、横側頭回の変性とともに、小さな有髄神経線維の有意な消失、ないし蝸牛神経、腹側蝸牛神経核および下丘における大きな神経ニューロンの減少も認められた19)。一方、胎児性水俣病患者においては、小脳のシナプスはよく保たれていたが、病理学的病変は一般に広範囲に認められた20)。このように、臨床および病理学的所見はメチル水銀毒性が体性感覚野、視覚野、聴覚野、自律神経系に障害を引き起こすことを示唆していた。

3.水俣病患者における過去の神経生理学的証拠

短潜時体性感覚誘発電位は、例えば上肢の正中神経の知覚神経を電気刺激することによって、頭皮から記録される。この場合、N9、N11、N13およびN19ピークに対応する神経学的な起源は各々上腕神経叢、頸髄後根または下部頸髄後索路、後索角、視床または大脳皮質一次感覚野と考えられている21)。コンピュータートモグラフィーで大脳視覚野に両側対称性の低密度領域や小脳半球および虫部にびまん性の萎縮像を示した後天性水俣病患者において、短潜時体性感覚誘発電位のN9、N11およびN13ピークが視認されるにもかかわらず、N19ピークは観察できなかった22)。胎児性水俣病患者においては、N13-N19頂点間潜時が有意に延長しているのが観察され、体性感覚経路の中心伝導遅延が起こっていることが示された23)。また、後天性水俣病患者および不知火海に面した地域に住む漁夫の口唇および人差し指の二点識別閾が、年齢を合わせた対照群と比べ、有意に高くなっていた24)。一方、メチル水銀中毒を起こしたラットでは、脊髄根で誘発された電位の潜時が正常であったにもかかわらず、誘発電位の振幅は低下していた25)。このように、薄束核ないし楔状束核から大脳皮質一次感覚野に至る体性感覚経路が後天性および胎児性メチル水銀曝露によって障害されると考えられる。また、メチル水銀曝露者で見られる知覚異常は中枢性の体性感覚経路障害と関連しているように思われる。

視覚誘発電位は網膜から大脳の視覚野に至る長い経路の神経学的機能を反映する3, 4)。今居らは後天性水俣病患者および健常対照者でパターン反転刺激の視覚誘発電位を測定し、患者群の視覚誘発電位のP100潜時が有意に延長していることを示した26)。また、Iwataは「メチル水銀中毒を蒙った患者においてフラッシュ刺激の視覚誘発電位の波形、振幅および潜時に著明な変化が見られた」と述べている27)。

聴性脳幹誘発電位は、ヘッドフォンを通して耳に20Hzあるいは40Hzのクリック音で刺激する時に、頭皮で記録される。これによって得られる平均加算波形のⅠ、ⅢおよびⅤピークは各々聴神経、橋(pons)および中脳から発生すると考えられている28)。聴性脳幹誘発電位が胎児性水俣病患者で測定された時、患者群のⅠ-ⅢおよびⅠ-Ⅴ頂点間潜時は対照群より有意に延長していたが、Ⅲ-Ⅴ頂点間潜時は両群間に有意差が認められなかった29)。

ヒトの認知過程に関連すると考えられている長潜時誘発電位を認知誘発電位あるいは内因性事象関連電位と呼んでいる30)。事象関連電位(特にP300)は、よく用いられるオドボール課題—高頻度に提示している刺激の合間に、稀に異なる刺激を提示する—を用いると、後者の刺激後約300msec付近に出現する陽性脳電位である。音刺激を用いた事象関連電位を測定した近藤らは、後天性水俣病患者10名のP200、N200およびP300潜時が、健常者15名と比べ、有意に遅延していることを報告した31)。しかしながら、N100潜時には有意差は見られなかった。

心拍数における短時間の変動は全ての年齢の人で見られ、しかもそれは心血管系の恒常性機能の重要な徴候を表す32)。特に、周波数分析を含む心拍変動解析法は心臓性自律神経活動を量的に評価する非侵襲的な方法であり、標準化された条件下では高い再現性があると報告されている33,34)。これまでの研究成果をまとめると、心拍変動の高い周波数(HF)成分と低い周波数(LF)成分は主に副交感神経および交感神経の活動性をそれぞれ反映すると考えられている35-37)。臨床研究では、胎児性水俣病患者群のHF成分が対照群と比べ有意に低下していたことから(表1)、メチル水銀中毒患者では副交感神経機能が低下すると考えられる38)。

| 心拍変動の指標 | 胎児性水俣病患者 | 健常対照者 |

|---|---|---|

| * P<0.05 vs controls (Mann-Whitney順位和検定) | ||

| 心電図RR時間平均値 (msec) | 801±152* | 953±129 |

| 心電図RR時間SD (msec) | 22±12 | 33±13 |

| RRの変動係数 (%) | 2.6±1.1 | 3.3±1.1 |

| LF(nu) | 22.3±7.9 | 28.2±14.2 |

| HF(nu) | 27.8±16.9* | 41.9±16.7 |

4.メチル水銀曝露における最近の研究

水俣病に関連する臨床症状・徴候のない子供を対象として、メチル水銀の神経生理学的影響を扱った論文が幾つかある。これらの曝露レベルは水俣病やイラクのメチル水銀中毒禍と比べてかなり低く、いわゆる“魚多食集団における曝露レベル”である。フェロー諸島の出生コホート1,022名の母親の出産時の毛髪水銀濃度は0.2~39.1 μg/g(中央値は4.5 μg/g)であった39)。この出生コホートが7歳および14歳になった時の毛髪水銀濃度の幾何平均値は、各々、2.99 μg/g(25 および75パーセンタイルは、1.69と6.20 μg/g)と0.96 μg/g(25 および75パーセンタイル、0.45および2.29 μg/g)であった13)。マデェイラ研究の毛髪水銀濃度(対象者数149 名)は7歳児で0.38~25.95 μg/g(中央値4.09 μg/g)であり、母親は1.23~54.5 μg/g(中央値10.9 μg/g)であった10)。なお、この研究においては、食事習慣が大きく変わっていない母親の毛髪水銀濃度が出生時の水銀曝露レベルとして代用された。グリーンランド研究では、対象者数は少ないが、イヌイットの6.2~12.0歳児43名(中央値8.4歳)の毛髪水銀濃度は最大18.4 μg/g(幾何平均値5.5μg/g)であり、その母親31名の毛髪水銀濃度は最大32.9 μg/g(幾何平均値15.5 μg/g)であった40)。秋田・鳥取で行われた横断的調査に参加した327組の7歳児および母親の毛髪水銀濃度は各々0.35~6.32 μg/g(中央値1.65 μg/g)と0.11~6.86 μg/g(中央値1.63 μg/g)であった12)。

1).視覚誘発電位所見

視覚誘発電位はフェロー出生コホート研究、マデェイラ研究およびイヌイット研究とも同一の測定機器および同一検査者によって測定された8, 10, 40)。これらのいずれの研究においても、メチル水銀曝露と視覚誘発電位潜時との有意な関連は観察されなかったが、各集団の母親毛髪水銀濃度の相違(平均値)はパターン反転(30分サイズ)刺激による視覚誘発電位のN145 潜時の相対的増加と関連していた。すなわち、小児のN145潜時の平均値±標準偏差は、イヌイット集団で151.6±12.2 msec、マデェイラ集団で143.7±11.6 msec、フェロー集団で140.4±13.2 msecであった40)。視覚誘発電位の潜時は発達段階初期の必須脂肪酸を含む栄養学的因子に影響されることが近年明らかにされているが41)、栄養学的因子(例えば、魚由来のドコサヘキサエン酸)は上記のいずれの研究においても測定されておらず、この種の交絡因子は、結果として、補正されていない。しかしながら、これらの研究集団はいずれも魚介類摂取量が高かったので、メチル水銀影響は(各々の研究では見出せなかったが)存在したと推定される。

2).聴性脳幹誘発電位所見

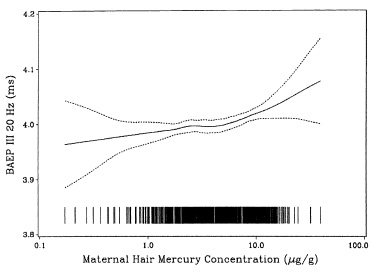

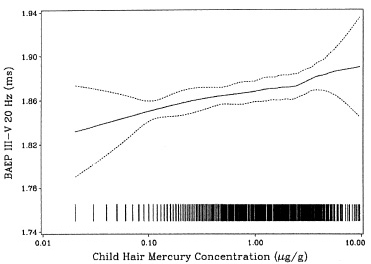

フェロー出生コホートの7歳児調査で、聴性脳幹誘発電位のⅢ潜時およびⅠ-Ⅲ頂点間潜時が臍帯血水銀濃度を含む胎児期のメチル水銀曝露指標と有意に関連したが、この関連は7歳児の毛髪水銀濃度との間には見られなかった9)。また、このコホートが14歳になった時にも聴性脳幹誘発電位は測定されたが、結果は同様であった13)。すなわち、出生時のメチル水銀曝露指標はⅢ潜時およびⅠ-Ⅲ頂点間潜時と有意な正の関連を示した(図1左)。さらに、Ⅲ-Ⅴ頂点間潜時は14歳児の毛髪水銀濃度とのみ有意な関係があった(図1右)。このことは、後天性曝露も聴性脳幹誘発電位潜時に影響する可能性を示唆している。

マデェイラ研究における聴性脳幹誘発電位の解析結果10)はフェローの研究9)の結果とほとんど同じであった。しかしながら、小集団であったグリーンランド研究や日本の研究では有意な量−影響関係は観察されなかった12, 40)。視覚誘発電位の解析と同様の比較をすると、イヌイットの子供の聴性脳幹誘発電位のⅢ-Ⅴ頂点間潜時はマデェイラおよびフェローの子供と比べ延長している傾向があった40)。また、マデェイラと日本の7歳児の間で比較を行うと、前者は後者よりも曝露レベルがかなり高く、かつ前者のⅢおよびⅤ潜時、それにⅢ-Ⅴ頂点間潜時は後者と比較して有意に遅延していた12)。このように、聴性脳幹誘発電位潜時の変化は極めて小さいが、発達期のメチル水銀曝露による伝導遅延影響を集団内および集団間で反映するように思われる。

|

|

アンデス山系にあるエクアドル金鉱山付近に住む4~14歳の子供31名は血中水銀濃度が23.0±19 μg/l(範囲、2.0~89.0 μg/l)であった42)。この子供たちの聴性脳幹誘発電位のⅢ-ⅤおよびⅠ-Ⅴ頂点間潜時は、2~15歳の対照児(血中水銀濃度4.5±2.3 μg/l、範囲1~10 μg/l)と比べて有意に延長していた。また、この金鉱山付近に住む子供たちにおいて血中水銀レベルは聴性脳幹誘発電位のⅤ潜時およびⅠ-Ⅴ頂点間潜時と有意な正の関係を示していた。残念ながら、この著者は性・年齢などの交絡因子の影響を考慮しなかった。

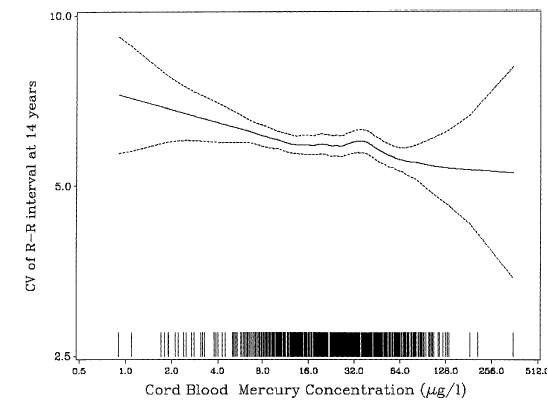

3).心拍変動所見

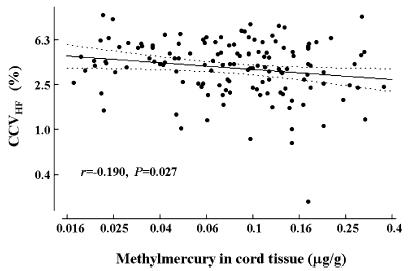

フェロー出生コホートの14歳児の心拍変動のLF成分およびHF成分は彼等の臍帯血水銀濃度と有意な関連を示した(図2は心拍変動係数CVRR)11)。これに対し、このコホートの7歳児および14歳児の毛髪水銀濃度は心拍変動解析のいずれの指標とも有意な関係を示さなかった。日本人の7歳児でも、臍帯組織のメチル水銀濃度が心拍変動のHF成分と有意に関連した(図3)が、7歳児の毛髪水銀濃度ではこのような関連は認められなかった14)。この臍帯組織メチル水銀濃度は、Akagiらの変換式を用いると43)、出産時母親毛髪水銀濃度0.43~9.26 μg/g(中央値2.24μg/g)と推定された。これらの結果は、LF成分の影響が幾分不明であるものの、胎児性水俣病患者の結果38)と一致する。臍帯血水銀濃度および臍帯組織のメチル水銀濃度は、出産時の母親毛髪水銀濃度よりも、心拍変動解析のより良い指標であると考えられた11, 14, 44)。

5.考察

大脳誘発電位の標準的な記録法や解析技術が以前は十分でなく、このため相反する結果が時々出ていた45)。しかし、現在においては、大脳誘発電位、事象関連電位、心拍変動解析法などの神経生理学的検査法は注意深く標準化されており3-5, 36, 37, 46)、臨床検査で盛んに使用されている。測定の精度管理に関しても、フェロー研究の視覚誘発電位潜時および聴性脳幹誘発電位潜時の変動係数は10%未満であった8, 9, 13)。したがって、これらの検査法の妥当性は十分に保証されており、小児集団の研究に相応しい、信頼できる非侵襲的測定法であると考えられる。また、神経心理学的検査では重要な交絡因子である社会経済的因子に対して、神経生理学的検査は明らかに無関係である。しかしながら、発達段階の年齢は交絡因子となり得るので5)、性別および年齢は統計解析の際に強制的補正を要する共変量と言えるであろう。さらに、喫煙や飲酒のような個人の習慣もこれらの神経生理学的測定結果にある程度影響を及ぼし得る3, 4)。

メチル水銀を胎児期に曝露した小児に神経生理学的検査を行って量−影響関係を検討した最近の知見の多くは、後天性ないし先天性水俣病患者と健常者を対象とした患者対照研究の結果と概ね一致していた(もっとも、水俣病患者では曝露データが測定されなかったために、量−影響関係が検討できなかった)。大脳誘発電位や心拍変動の結果を重ね合わせてみると、これらは水俣病患者の臨床的および神経病理学的観察結果2, 15, 16, 18, 19)とも合致する。このように、神経生理学的検査は、無症候性の傷害しか起こさないような曝露レベルで、異常の可能性を検討することができる客観的方法である。しかし、大脳誘発電位の遅延や心拍変動の減少などの長期結果を得ることは必ずしも容易でないので、神経生理学的検査、神経心理学的検査、臨床神経内科学的検査などを適宜組み合わせて評価する必要があろう。

神経系の脆弱性は曝露の時期によって異なるかもしれない。少なくともメチル水銀の聴性脳幹誘発電位への影響は短潜時体性感覚誘発電位への影響と異なっていた。事実、胎児性水俣病患者の短潜時体性感覚誘発電位の異常は後天性水俣病患者のそれと大体同じであった。これに対して、聴性脳幹誘発電位潜時の遅延に関して、胎児期のメチル水銀曝露と出生後のメチル水銀曝露で傷害部位が異なっていた9, 13, 29)。同様に、エクアドルの子供から得られた有意な聴性脳幹誘発電位所見はⅤ潜時とⅢ-Ⅴ頂点間潜時に限局していた42)。したがって、聴神経から橋(pons)までの聴覚系経路は胎児期のメチル水銀曝露によって非可逆的に障害され(少なくとも、この影響は14歳までは続いていた)、橋から中脳までの聴覚系経路はより最近のメチル水銀曝露に影響されるのかもしれない。そのような低濃度曝露による脳機能障害が非可逆的あるいは可逆的であるかについては、さらに長い追跡研究の結果を待たねばならないであろう。

メチル水銀の神経生理学的影響は、恐らく鉛も同様であろうが47)、主に神経伝導の遅延(すなわち、神経回路内の減速)と関連していた。また、フェロー出生コホートの胎児期メチル水銀曝露による神経行動学的影響はフィンガータッピング検査のスピードや持続型パフォーマンス検査の反応時間に関わる機能障害(すなわち、限られた時間内の行動減速)であった8, 48)。これらの結果に関して、メチル水銀が神経生理学的影響を及ぼし始めるベンチマーク・ドース・レベル(BMDL、脳に影響する臨界濃度)12, 13, 49)は神経行動学的影響50, 51)や知能検査結果52)から推定される値とほぼ一致していた。その上、高濃度のメチル水銀曝露は運動障害を伴う精神遅滞や、時には死に至らしめるだろう2)。このように、メチル水銀あるいは鉛曝露による神経生理および神経行動学的所見は、経済的生産性の低下を伴う生涯続く知能低下や永久的な行動機能の低下53)などに連なる初期徴候と見なすことができよう。

低濃度メチル水銀曝露の影響は、適切な補正が行われないならば、交絡因子の影響によって隠されてしまうことがありうる。大脳誘発電位の変化は患者においてすら小さく23, 26, 29, 38)、それゆえ大集団を用いた場合にのみ検出可能であるかもしれない。この意味で、個々の患者がメチル水銀中毒であるかどうかを鑑別診断する際に、もし曝露データがないならば、神経生理学的測定は有用であるとは言い難い。逆に、脳機能の健康状態に及ぼす意義や経済的な意味があるなら、たとえ無症候性レベルの量依存関係であっても、低濃度のメチル水銀曝露が健康を損なうと認めるに足る論拠と考えるべきであろう。

5.結論

メチル水銀の影響に関する神経生理学的所見は水俣病で観察された臨床および神経病理学的所見と一致する。この一貫性のため、神経生理学的測定、特に聴性脳幹誘発電位や心拍変動は、言語や教育と無関係に測定可能であり、疫学研究に有望かつ有用な方法と言えるであろう。その上、文化に依存的である神経心理学的検査とは対照的に、神経生理学的検査は、もし比較可能な標準的測定法が各々の研究で用いられるなら、異なった国々の子供たちのデータを直接比較することも可能になる。

(Am J Ind Med 誌に現在投稿中の”Neurophysiological Envidence of Methylmercury Neurotoxicity”Katsuyuki Murata1, Philippe Grandjean2,3, Miwako Dakeishi1 : 1. Department of Environmental Health Sciences, Akita University School of Medicine, 2. Department of Environmental Medicine, University of Southern Denmark, Odense, Denmark, 3. Department of Environmental Health, Harvard School of Public Health.より翻訳引用した。)

6.文献

- Social Scientific Study Group on Minamata Disease. In the Hope of Avoiding Repetition of Tragedy of Minamata Disease. Minamata: National Institute for Minamata Disease, 1999

- Igata A. Epidemiology and clinical features of Minamata disease. Environ Res 1993; 63: 157-169. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8404770

- Araki S, Murata K, Yokoyama K. Application of neurophysiological methods in occupational medicine in relation to psychological performance. Ann Acad Med Singapore 1994; 23: 710-718. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7847752

- Araki S, Yokoyama K, Murata K. Neurophysiological methods in occupational and environmental health: methodology and recent findings. Environ Res 1997; 73: 42-51. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9311529

- Chiappa KH (Editor). Evoked Potentials in Clinical Medicine (3rd ed). Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997.

- Committee on Environmental and Natural Resources, Office of Science and Technology Policy and the White House. Report of the Workshop on “Scientific Issues Relevant to Assessment of Health Effects from Exposure to Methylmercury.” Research Triangle Park: National Institute of Environmental Health Sciences, 1999.

- 村田勝敬, 嶽石美和子. 胎児性メチル水銀曝露の小児発達影響と臨界濃度—セイシェルおよびフェロー諸島の研究を中心に—. 日衛誌 2005; 60: 4-14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15773292

- Grandjean P, Weihe P, White RF, Debes F, Araki S, Yokoyama K, Murata K, Sørensen N, Dahl R, Jørgensen PJ. Cognitive deficit in 7-year-old children with prenatal exposure to methylmercury. Neurotoxicol Teratol 1997; 19: 417-428. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9392777

- Murata K, Weihe P, Araki S, Budtz-Jørgensen E, Grandjean P. Evoked potentials in Faroese children prenatally exposed to methylmercury. Neurotoxicol Teratol 1999; 21: 471-472. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10440491

- Murata K, Weihe P, Renzoni A, Debes F, Vasconcelos R, Zino F, Araki S, Jørgensen PJ, White RF, Grandjean P. Delayed evoked potentials in children exposed to methylmercury from seafood. Neurotoxicol Teratol 1999; 21: 343-348. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10440477

- Grandjean P, Murata K, Budtz-Jørgensen E, Weihe P. Cardiac autonomic activity in methylmercury neurotoxicity: 14-year follow-up of a Faroese birth cohort. J Pediatr 2004; 144: 169-176. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14760255

- Murata K, Sakamoto M, Nakai K, Weihe P, Dakeishi M, Iwata T, Liu X-J, Ohno T, Kurosawa T, Kamiya K, Satoh H. Effects of methylmercury on neurodevelopment in Japanese children in relation to the Madeiran study. Int Arch Occup Environ Health 2004; 77: 571-579. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15688249

- Murata K, Weihe P, Budtz-Jørgensen E, Jørgensen PJ, Grandjean P. Delayed brainstem auditory evoked potential latencies in 14-year-old children exposed to methylmercury. J Pediatr 2004; 144: 177-183. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14760257

- Murata K, Sakamoto M, Nakai K, Dakeishi M, Iwata T, Liu X-J, Satoh H. Subclinical effects of prenatal methylmercury exposure on cardiac autonomic function in Japanese children. Int Arch Occup Environ Health 2006; 79: 379-386. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16365750

- Kurland LT, Faro SN, Siedler H. Minamata disease: the outbreak of a neurologic disorder in Minamata, Japan and its relationship to the ingestion of seafood contaminated by mercuric compounds. World Neurol 1959; 1: 370-395. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/13755288

- Uchino M., Okajima T., Eto K., Kumamoto T., Mishima I., Ando M. Neurologic features of chronic Minamata disease (organic mercury poisoning) certified at autopsy. Intern Med 1995; 34: 744-747. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8563113

- Bakir F, Rustam H, Tikriti S, Al-Damluji SF, Shihristani H. Clinical and epidemiological aspects of methylmercury poisoning. Postgrad Med J 1980; 56: 1-10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7383945

- Takeuchi T, Morikawa N, Matsumoto H, Shiraishi Y. A pathological study of Minamata disease in Japan. Acta Nuropathol 1962; 2: 40-57.

- Oyanagi K, Ohama E, Ikuta F. The auditory system in methyl mercurial intoxication: a neuropathological investigation on 14 autopsy cases in Niigata, Japan. Acta Neuropathol 1989; 77: 561-568. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2750475

- Eto K, Oyanagi S, Itai Y, Tokunaga H, Takizawa Y, Suda I. A fetal type on Minamata disease: an autopsy case report with special reference to the nervous system. Mol Chem Neuropathol 1992; 16: 171-186. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1520402

- Chiappa KH, Hill RA. Short-latency somatosensory evoked potentials: interpretation. In: Chiappa KH (Editor). Evoked Potentials in Clinical Medicine (3rd ed). Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997; 341-423.

- Tokuomi H, Uchino M, Imamura S, Yamanaga H, Nakanishi R, Ideta T. Minamata disease (organic mercury poisoning): neuroradiologic and electrophysiologic studies. Neurology 1982; 32: 1369-1375. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6890643

- 稲吉鉦三, 岡嶋透, 今居裕淑. 水俣病における電気生理学的研究. 脳波と筋電図 1988; 16: 48-56.

- Ninomiya T, Imamura K, Kuwahata M, Kindaichi M, Susa M, Ekino S. Reappraisal of somatosensory disorders in methylmercury poisoning. Neurotoxicol Teratol 2005; 27: 643-653. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16087068

- Arimura K, Murai Y, Rosales RL, Izumo S. Spinal roots of rats poisoned with methylmercury: physiology and pathology. Muscle Nerve 1988; 11: 762-768. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3405242

- 今居裕淑, 稲吉鉦三, 岡嶋透. 水俣病におけるVisual evoked potentials (VEP). 脳波と筋電図 1991; 19: 353-363.

- Iwata K. Neuro-ophthalmologic indices of Minamata disease in Niigata. In: Merigan WH, Weiss B (Editors). Neurotoxicity of the Visual System. New York: Raven Press, 1980; 165-186.

- Stockard JJ, Stockard JE, Sharbrough FW. Brainstem auditory evoked potentials in neurology: methodology, interpretation, and clinical application. In: Aminoff MJ (Editor). Electrodiagnosis in Clinical Neurology (2nd ed.). New York: Chuchill Livingstone, 1986; 467-503.

- 浜田陸三, 吉田義弘, 桑野麗雄, 三嶋功, 井形昭弘. 胎児性有機水銀中毒症における聴性脳幹反応の検討. 神経内科 1982; 16: 283-285.

- Oken BS. Endogenous event-related potentials. In: Chiappa KH (Editor). Evoked Potentials in Clinical Medicine (3rd ed). Philadelphia: Lippincott-Raven, 1997; 529-563.

- 近藤真喜子, 稲吉鉦三, 今居裕淑, 津田富康, 岡嶋透. 水俣病における事象関連電位の検討.脳波と筋電図 1995; 23: 287-293.

- Finley JP, Nugent ST. Heart rate variability in infants, children and young adults. J Auton Nerv Syst 1995; 51: 103-108. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7738283

- Massin M, von Bernuth G. Normal ranges of heart rate variability during infancy and children. Pediatr Cardiol 1997; 18: 297-302. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9175528

- Batten LA, Urbina EM, Berenson GS. Interobserver reproducibility of heart rate variability in children (The Bogalusa Heart Study). Am J Cardiol 2000; 86: 1264-1266. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11090806

- Pagani M, Lombardi F, Guzzetti S, Rimoldi O, Furlan R, Pizzinelli P, Sandrone G, Malfatto G, Dell’Orto S, Piccaluga E, Turiel M, Baselli G, Cenitti S, Malliani A. Power spectral analysis of heart rate and arterial pressure variabilities as a marker of sympatho-vagal interaction in man and conscious dog. Circ Res 1986; 59: 178-193. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2874900

- Murata K, Araki S. Assessment of autonomic neurotoxicity in occupational and environmental health as determined by ECG R-R interval variability: a review. Am J Ind Med 1996; 30: 155-163. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8844045

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart rate variability, standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use. Circulation 1996; 93: 1043-1065. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8598068

- Oka T, Matsukura M, Okamoto M, Harada N, Kitano T, Miike T, Futatsuka M. Autonomic nervous functions in fetal type Minamata disease patients: assessment of heart rate variability. Tohoku J Exp Med 2002; 198: 215-221. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12630553

- Grandjean P, Weihe P, Jørgensen PJ, Clarkson T, Cernichiari E, Viderø T. Impact of maternal seafood diet on fetal exposure to mercury, selenium, and lead. Arch Environ Health 1992; 47: 185-195. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1596101

- Weihe P, Hansen JC, Murata K, Debes F, Jørgensen P, Steuerwald U, White RF, Grandjean P. Neurobehavioral performance of Inuit children with increased prenatal exposure to methylmercury. Int J Circumpolar Health 2002; 61: 41-49. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12002946

- Jensen CL, Prager TC, Fraley JK, Chen H, Anderson RE, Heird WC. Effect of dietary linoleic/alpha-linolenic acid ratio on growth and visual function of term infants. J Pediatr 1997; 131: 200-209. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9290604

- Counter SA. Neurophysiological anomalies in brainstem responses of mercury-exposed children of Andean gold miners. J Occup Environ Med 2003; 45: 87-95. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12553183

- Akagi H, Grandjean P, Takizawa Y, Weihe P. Methylmercury dose estimation from umbilical cord concentrations in patients with Minamata disease. Environ Res 1998; 77: 98-103. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9600802

- Grandjean P, Budtz-Jørgensen E, Jørgensen PJ, Weihe P. Umbilical cord mercury concentration as biomarker of prenatal exposure to methylmercury. Environ Health Perspect 2005; 113: 905-908. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16002381

- Arezzo JC, Simson R, Brennan NE. Evoked potentials in the assessment of neurotoxicity in humans. Neurobehav Toxicol Teratol 1985; 7: 229-304. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3932892

- Daube JR (Editor). Clinical Neurophysiology. Philadelphia: FA Davis Co, 1996.

- Araki S, Sato H, Yokoyama K, Murata K. Subclinical neurophysiological effects of lead: a review on peripheral, central, and autonomic nervous system effects in lead workers. Am J Ind Med 2000; 37: 193-204. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10615100

- Debes F, Budtz-Jørgensen E, Weihe P, White RF, Grandjean P. Impact of prenatal methylmercury exposure on neurobehavioral function at age 14 years. Neurotoxicol Teratol 2006; 28: 363-375. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16647838

- Murata K, Budtz-Jørgensen E, Grandjean P. Benchmark dose calculations for methylmercury- associated delays on evoked potential latencies in two cohorts of children. Risk Anal 2002; 22: 465-474. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12088226

- Budtz-Jørgensen E, Grandjean P, Keiding N, White RF, Weihe P. Benchmark dose calculations of methylmercury-associated neurobehavioural deficits. Toxicol Lett 2000; 112-113: 193-199. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10720731

- Budtz-Jørgensen E, Keiding N, Grandjean P. Effects of exposure imprecision on estimation of the benchmark dose. Risk Anal 2004; 24: 1689-1696. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15660622

- Crump KS, Kjellström T, Shipp AM, Silvers A, Stewart A. Influence of prenatal mercury exposure upon scholastic and psychological test performance: benchmark analysis of a New Zealand cohort. Risk Anal 1998; 18: 701-713. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9972579

- Landrigan PJ, Schechter CB, Lipton JM, Fahs MC, Schwartz J. Environmental pollutants and disease in American children: estimates of morbidity, mortality, and costs for lead poisoning, asthma, cancer, and developmental disabilities. Environ Health Perspect 2002; 110: 721-728. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12117650

III-3-3) 実験動物におけるメチル水銀の胎児期曝露影響

1.はじめに

MedLine (Entrez PubMed)を用いて2003年以降に発表された論文について、<メチル水銀in Title>and<ラットor マウス in Title>をキーワードとして検索したところ40報の論文がヒットし、その中で胎児期曝露に関する論文は7 報のみであった。

2.メチル水銀胎児期曝露の神経行動学的影響に関する報告(ラット及びマウス)

Carratuら(1)は妊娠8日目または15日目のラットに塩化メチル水銀(8 mg/kg/, p.o.)を投与して、出生仔が40日令になった時点で行動影響を観察し、オープンフィールド活動性試験におけるrearingとexploratory activity試験に影響が認められたがmotor coordinationやmotor learningには影響がなかったと報告している。また、本論文においてCarratuらは生後1日のラットから大脳皮質神経細胞を単離して初代培養した。その結果、メチル水銀投与したラットから生まれた仔から単離した細胞は対照細胞に比べて、細胞外に放出されるグルタミン酸濃度が高く、KCl処理による細胞外グルタミン酸濃度上昇の程度は低かった。N-methyl-D-aspartic acid(NMDA)処理による細胞外グルタミン酸濃度上昇の程度は対照群よりも高いことから、Carratuらはメチル水銀がNMDAレセプターの感度を上げており、妊娠15日目位の時期の胎児脳がメチル水銀の影響を受けやすいのではないと考察している。

Gouletら(2)は、妊娠マウスに塩化メチル水銀(4, 6 or 8 ppm)を含む水を与え,生後5〜10週の仔について行動科学的検査を行った。その結果、雌においてのみhorizontal exploration とworking memoryにおいて対照マウスよりも低い値が得られたが、motor coordination learningおよびreference memory には影響が認められなかったと報告している。

Weissら(3)は、雌マウスに塩化メチル水銀(1 or 3 ppm)を含む水を与えて飼育して投与開始の4週間後に妊娠させ、生まれた仔を、メチル水銀投与を継続する群と生後13日目に中止する群(周産期曝露群)の2群に分けて、生後5、15ヶ月目、および26ヶ月目に行動試験を行った。その結果、メチル水銀曝露は、himdlinp splay testにおいて、後肢の splay distanceを変化させた。splay distanceは、3ppm継続投与群で1ppm継続投与群より大きな影響であった。週齢と投与量に交互作用がみられた。投与期間、周産期曝露か継続曝露かは、統計的に優位な要因とはならなかった。Weissらは、周産期曝露でhindlimp splayの行動障害を引き起こすには充分であったといえると述べている。対照的にfixed-rate wheel runningでは、継続曝露が周産期曝露群と比べて3ppmの投与量において、いくつかのtaskで明らかに違っていた。曝露期間は、神経毒性を強めるのに関連していたと考えられた。

3.メチル水銀胎児期曝露の神経生化学的影響に関する報告(ラット及びマウス)

Cocciniら(4)は、塩化メチル水銀(0.5 or 1.0 mg/kg/, p.o.)をラットに妊娠7日目から生後7日まで,また、PCB153(20 mg/kg/, p.o.)を妊娠10日目から16日目まで投与して、両者同時曝露が生後21目の仔の脳のコリン作動性ムスカリンレセプターに与える影響を観察した。しかし、メチル水銀およびPCBが共にムスカリンレセプター密度を増加させたが、両者による相互作用は認められなかった。

Diazら(5)は雌マウスに妊娠2週間前から妊娠期間にかけて塩化メチル水銀(0.5, 1 or 4 ppm)を含む水を与え、グルタチオン合成の律速酵素であるγ-glutamylcysteine 合成酵素(γ-GCS)の胎盤及び卵黄嚢における活性を妊娠14 または18日目に測定し、対照群で妊娠18日目に急激に上昇するγ-GCS活性がメチル水銀投与によってさらに増加することを見出し、この現象がメチル水銀曝露の良いマーカーになるのではないかと述べている。

Manfroiら(6)は、出産時から生後21日目にかけて母マウスに塩化メチル水銀(15 mg/L)を含む水を与え、ミルクからのメチル水銀曝露が新生児の脳に与える影響を検討した。その結果、生後21日目のマウスの小脳から作成したスライスを用いた検討において、グルタミン酸の取り込みがメチル水銀曝露によって約50%も阻害され、この現象が小脳内の過酸化水素濃度と負の相関を示すことを見出した。

Stringariら(7)は授乳中のマウスに塩化メチル水銀(7 mg/kg/day, s.c.)を連続5日間投与してオープンフィールド試験を行ったところ、出生直後(1日〜5日に投与)よりも日令が増加するほど(6〜10日、11〜15日、16〜20日)locomotor activityに異常が認められ、小脳のグルタチオンペルオキシダーゼ活性も授乳期の後半にメチル水銀を投与したマウスほど顕著な減少を示したと報告している。

(永沼 章、東北大学大学院薬学研究科)

3.引用文献

- Carratu MR, Borracci P, Coluccia A et al., Acute exposure to methylmercury at two developmental windows: Focus on neurobehavioral and neurochemical effects in rat offspring, Neuroscience 2006; 141: 1619-1629. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16781816

- Goulet S, Dore FY, Mirault ME, Neurobehavioral changes in mice chronically exposed to methylmercury during fetal and early postnatal development, Neurotoxicol Teratol 2003; 25: 335-347. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12757830

- Weiss B, Stern S, Cox C et al., Perinatal and lifetime exposure to methylmercury in the mouse: behavioral effects, Neurotoxicology 2005; 26: 675-690. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15970329

- Coccini T, Randine G, Castoldi AF et al., Effects of developmental co-exposure to methylmercury and 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (PCB153) on cholinergic muscarinic receptors in rat brain, Neurotoxicology 2006; 27: 468-477. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16455139

- Diaz D, Krejsa CM, White CC et al., Effect of methylmercury on glutamate-cysteine ligase expression in the placenta and yolk sac during mouse development, Reprod Toxicol 2004; 19: 117-129. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15336720

- Manfroi CB, Schwalm FD, Cereser V et al., Maternal milk as methylmercury source for suckling mice: neurotoxic effects involved with the cerebellar glutamatergic system, Toxicol Sci 2004; 81: 172-178. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15201443

- Stringari J, Meotti FC, Souza DO et al., Postnatal methylmercury exposure induces hyperlocomotor activity and cerebellar oxidative stress in mice: dependence on the neurodevelopmental period, Neurochem Res 2006; 31: 563-569. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16758366

IV 考察

小規模金鉱山における水銀による環境および健康被害の対策:

世界の小規模金鉱山では、手掘り鉱夫の多くは金生産のために水銀アマルガム法を利用している。ここで使用された水銀はほとんど回収されることなく環境中に放出されている。とくに金-水銀アマルガムを燃焼時には、発生した高濃度の水銀蒸気が作業者のみならず、その家族とくに小児に健康被害を及ぼしている。各国の政府は水銀回収蒸留装置(レトルト)は水銀の回収や健康被害の予防対策に有効であり、その設置を推奨している。ブラジルでは水銀アマルガムの燃焼にレトルトを使用した場合、大気中の水銀濃度は50 μg/m3 以下であり、レトルトの有効性が実証されている。

小規模金鉱山における水銀による環境および健康被害の対策には、金の抽出にレトルトの普及に加えて、水銀を用いない代替法への転換が早急の課題となっている。しかしながら、レトルトによって回収された水銀の再利用には問題があることや水銀を使用しない代替法の装置は高価なことなどから発展途上国の鉱夫はこれらの技術の導入を嫌う傾向にある。環境中に放出された水銀は生態系で微生物によりメチル化され、このメチル水銀の食物連鎖が新たな健康被害をもたらすと考えられている。

心疾患とメチル水銀の関連性:

成人におけるメチル水銀と心臓疾患との関連についてのいくつかの論文を紹介した中で、Salonenらのグループの東部フィンランドにおけるコホート研究とGuallarら(2002)の論文は、メチル水銀曝露と心臓毒性が関連するとの結果を示したものと考えられる。その他の論文は、否定的な結果を示していると考えられる。Sternの総説の結論では、Tamashiro et al. (1984, 1986)の論文も含めて全体としては疫学研究が、メチル水銀曝露と急性心筋梗塞のような心疾患との関連を示唆するものであるとしている。しかし、その結論はあまり根拠があるようには思われない。Tamashiro et al. (1984, 1986)の論文も、死因の解析であるが、これらの結果がメチル水銀曝露によって心疾患が増加することを示唆するとは考えにくい。しかし、Sternは否定的な結論を出しているのは上記のYoshizawaらの研究とHallgren, et al. (2001)の研究だけであると考えている。

逆に本稿の著者は、Salonenらの東部フィンランドにおける研究とGuallarら(2002)の論文だけが、メチル水銀の心臓毒性を示唆する結果と考えており、その他の結果は否定的であると考える。

Salonenらの東部フィンランドにおける研究では、前述のように毛髪中水銀濃度と低社会経済的地位が相関することや田舎に住む者が都市居住者に比べて毛髪中水銀濃度が有意に高いことは、気になるところである。居住地(あるいはそれで示される何か別の要因)が影響を与えている可能性も否定出来ない。Doreaらは、アマゾン川流域住民についての調査において、魚消費が心血管予防に良いと記述していたが、諸要因のデータ不足や医療設備の不十分さ、部族間の生活習慣の違い、マラリア等の感染症などさまざまな交絡要因があり、正確な水銀と心血管影響のリスク評価には至っていないと考えられる。

神経生理学的検査法:

大脳誘発電位の標準的な記録法や解析技術が以前は十分でなく、このため相反する結果が時々出ていた。しかし、現在においては、大脳誘発電位、事象関連電位、心拍変動解析法などの神経生理学的検査法は注意深く標準化されており、臨床検査で盛んに使用されている。したがって、これらの検査法の妥当性は十分に保証されており、小児集団の研究に相応しい、信頼できる非侵襲的測定法であると考えられる。メチル水銀を胎児期に曝露した小児に神経生理学的検査を行って量−影響関係を検討した最近の知見の多くは、後天性ないし先天性水俣病患者と健常者を対象とした患者対照研究の結果と概ね一致していた。このように、神経生理学的検査は、無症候性の傷害しか起こさないような曝露レベルで、異常の可能性を検討することができる客観的方法である。しかし、大脳誘発電位の遅延や心拍変動の減少などの長期結果を得ることは必ずしも容易でないので、神経生理学的検査、神経心理学的検査、臨床神経内科学的検査などを適宜組み合わせて評価する必要があろう。

神経系の脆弱性は曝露の時期によって異なるかもしれない。少なくともメチル水銀の聴性脳幹誘発電位への影響は短潜時体性感覚誘発電位への影響と異なっていた。事実、胎児性水俣病患者の短潜時体性感覚誘発電位の異常は後天性水俣病患者のそれと大体同じであった。これに対して、聴性脳幹誘発電位潜時の遅延に関して、胎児期のメチル水銀曝露と出生後のメチル水銀曝露で傷害部位が異なっていた。

低濃度メチル水銀曝露の影響は、適切な補正が行われないならば、交絡因子の影響によって隠されてしまうことがありうる。大脳誘発電位の変化は患者においてすら小さく、それゆえ大集団を用いた場合にのみ検出可能であるかもしれない。この意味で、個々の患者がメチル水銀中毒であるかどうかを鑑別診断する際に、もし曝露データがないならば、神経生理学的測定は有用であるとは言い難い。逆に、脳機能の健康状態に及ぼす意義や経済的な意味があるなら、たとえ無症候性レベルの量依存関係であっても、低濃度のメチル水銀曝露が健康を損なうと認めるに足る論拠と考えるべきであろう。

V 結論

世界の小規模金鉱山では、手掘り鉱夫の多くは金生産のために水銀アマルガム法を利用している。また、これらの鉱夫と一緒に金採掘を行っている小児そして金鉱山周辺に住む小児が多数おり、これらの小児の多くは直接的あるいは間接的に水銀に曝露されており、常に水銀による健康影響の危険性が存在していることが明らかになった。発育・発達期における水銀曝露はその後の神経行動に大きな影響を与えることが知られており、早急な対策を講じる必要がある。小規模金鉱山における水銀による環境および健康被害の対策には、金の抽出にレトルトの普及に加えて、水銀を用いない代替法への転換が早急の課題となっている。しかしながら、小規模金鉱山の鉱夫は水銀による環境汚染や健康被害について十分に認識していない。社会経済的な問題も大きい。これら鉱夫に対し水銀毒性の啓発や水銀を使用しない金採掘方法の導入は、相当な時間と社会変革の努力を必要とすると思われる。

成人におけるメチル水銀と心臓疾患との関連についてのいくつかの論文を紹介した。結論として、Salonenらの東部フィンランドにおける研究とGuallarら(2002)のヨーロッパ8カ国とイスラエルにおける症例対照研究の論文だけが、メチル水銀の心臓毒性を示唆する結果であったと考えられた。今回のレビューの結論としては、東部フィンランドにおいてはSalonenのグループが主張するように、メチル水銀曝露の高い人に心筋梗塞等がより高頻度に発生することは言えるかもしれないが、それが普遍的なことであるとは言い難い。Guallarら(2002)の論文は、爪の水銀濃度を指標としており、地域の水銀濃度の方に症例と対照との差よりも大きな違いがあるので評価は難しい。今後、成人におけるメチル水銀と心臓疾患との関連については、小児期に水銀曝露の可能性があったかなどの調査も含め、様々な観点から、引き続き詳細な研究調査が必要であると思われる。

メチル水銀の神経毒性評価法としての神経生理学的検査の利用について、実際の研究例を紹介し有用性についてコメントした。メチル水銀の影響に関する神経生理学的所見は水俣病で観察された臨床および神経病理学的所見と一致する。この一貫性のため、神経生理学的測定、特に聴性脳幹誘発電位や心拍変動は、言語や教育と無関係に測定可能であり、疫学研究に有望かつ有用な方法と言えるであろう。その上、文化に依存的である神経心理学的検査とは対照的に、神経生理学的検査は、もし比較可能な標準的測定法が各々の研究で用いられるなら、異なった国々の子供たちのデータを直接比較することも可能になると思われる。

これらのレビューから、メチル水銀毒性影響は、年齢幅の広いスペクトラムであることが示唆され、今後も、胎児、小児、成人にいたるまでの幅広いメチル水銀の健康リスク評価に関する調査・研究が必要であると考えられた。

本研究に関する現在までの研究状況、業績

- 佐藤洋, 岡知子, 亀尾聡美, 仲井邦彦. 水銀と健康問題 -過去と現在-. 環境科学会誌 2004; 17(3): (157-162).

- 村田勝敬, 仲井邦彦, 佐藤洋. メチル水銀と健康問題 〜未来〜. 環境科学会誌 2004; 17(3): (191-198).

- 吉田稔, 赤木洋勝. 発展途上国における金採掘の環境汚染と環境保全. 環境科学会誌 2004; 17(3): (181-189).

- 村田勝敬, 嶽石美和子, 岩田豊人. フェロー諸島における水銀と健康の問題. 環境科学会誌 2004; 17(3): (169-180).

- 岡知子, 仲井邦彦, 亀尾聡美, 佐藤洋. セイシェル共和国における水銀と健康の問題. 環境科学会誌 2004; 17(3): (163-168).

- 村田勝敬, 嶽石美和子, 佐藤洋. メチル水銀基準摂取量のゆくえ. 公衆衛生 2003; 67(7): 531-530.

- 村田勝敬, 嶽石美和子. 胎児性メチル水銀曝露による小児神経発達影響 –Faroh 研究を中心に-. 日本衛生学雑誌 2002; 57(7): 564-570.

- 高橋好文, 吉田稔. 歯科用アマルガムに使用される水銀のヒト及び環境への影響(総説). 聖マリアンナ医科大学雑誌 2002; 30: 1-10.

- 亀尾聡美, 閑野将行, 孫英煥, 野田一樹, 山本康央, 仲井邦彦, 佐藤洋. ワクチンに含まれるチメロサールのリスク評価と今後の対応. 公衆衛生 2005;69(2) : 161-165.

- 嶽石美和子, 村田勝敬. 環境疫学における小児の神経生理機能の評価法. 医学のあゆみ 2005; 212(4): 243-246.

- 岩田豊人, 村田勝敬. 環境有害因子に曝露された小児の神経運動機能の評価. 医学のあゆみ 2005; 212(4): 247-250.

- 鈴木恵太, 仲井邦彦, 岡知子, 細川徹, 佐藤洋. 新奇選好を応用した乳幼児の視覚認知検査. 医学のあゆみ 2005; 212(4): 253-256.

- 岡知子, 鈴木恵太, 仲井邦彦, 細川徹, 佐藤洋. Bayley 式乳幼児発達検査第2 版の日本国内での実施の試み. 医学のあゆみ 2005; 212(4): 259-263.